В 2006 году был принят новый Лесной кодекс Российской Федерации - третий главный лесной закон страны с начала девяностых годов прошлого века (после Основ лесного законодательства РФ 1993 года и Лесного кодекса РФ 1997 года). Фактически новый лесной закон состоял, и до сих пор состоит, из двух частей: собственно Лесного кодекса (Федерального закона от 4 декабря 2006 года № 200-ФЗ), и закона "О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации" (Федерального закона от 4 декабря 2006 года № 201-ФЗ). Новый кодекс был принят после почти трех лет бурного общественного обсуждения и осуждения. Некоторые его положения, вызывавшие наиболее сильное неприятие обществом, были отменены или изменены (например, была отвергнута идея массовой приватизации лесов, была сохранена система защитных лесов), но большинство замечаний со стороны профессионального сообщества работников леса и общественных организаций учтено не было. Новый кодекс в целом вступил в силу с 1 января 2007 года, но введение некоторых его положений было отложено на год, а частично на два. Введение нового кодекса потребовало принятия новых версий основных лесохозяйственных правил (заготовки древесины, лесовосстановления, ухода за лесами и еще нескольких десятков) - эта работа в основном была закончена в течение 2007-2008 годов. Передача лесных полномочий регионам потребовала принятия в каждом из них как минимум одного, а чаще нескольких, законов, регулирующих лесные отношения.

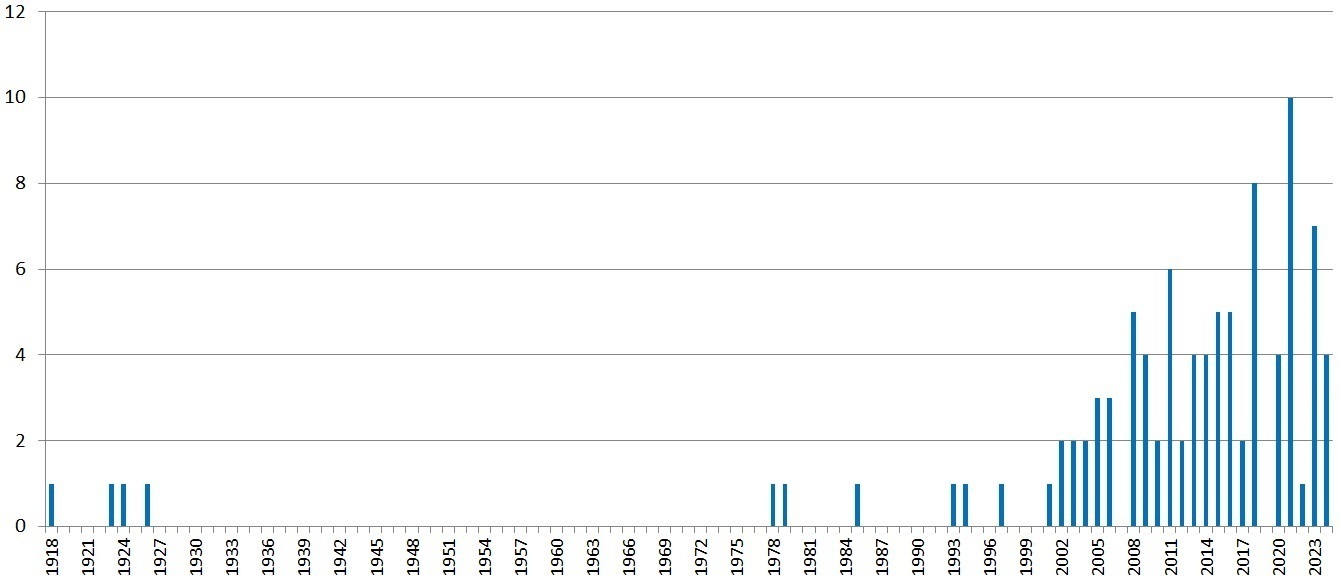

Впоследствии Лесной кодекс и закон о его введении регулярно менялись и правились. Всего за первые восемнадцать лет их существования (с 2008 по 2024 гг. включительно) в Лесной кодекс было внесено 72 набора изменений (или 73, если считать поправки к поправкам еще до их вступления в силу), в закон о его введении - 39 наборов изменений. По состоянию на начало 2025 года Лесной кодекс чуть больше чем на 90% состоял из поправок, и чуть меньше чем на 10% - из исходного текста, сохранившегося с 2006 года. Некоторые части кодекса менялись уже по два-три раза. Некоторые поправки были совсем незначительными, но некоторые вели к существенным изменениям, сравнимым с изменениями после принятия самого нового кодекса. К числу важнейших таких поправок можно отнести:

● Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 415-ФЗ "О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях", в большой степени переориентировавший органы управления лесами с контроля за тем, что происходит непосредственно в лесах, на контроль за оборотом древесины после заготовки и вывозки ее из леса;

● Федеральный закон от 4 февраля 2021 № 3-ФЗ "О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования лесных отношений", внесший множество новых требований к управлению лесами, связанных с цифровизацией;

● Федеральный закон от 2 июля 2021 года № 304-ФЗ "О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и статьи 14 и 16 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", приведший к тотальной монополизации лесоустройства и в целом лесоучетных работ.

Примечание. Принимаемые федеральные законы нумеруются каждый год заново, поэтому не удивляйтесь тому, что более поздние законы могут иметь меньшие номера, чем более ранние.

Изменений, связанных с новым кодексом, было очень много, и их даже просто перечислить в одной короткой статье непросто - тем более, что многие изменения сами потом менялись, иногда даже неоднократно. Но общую направленность и суть изменений можно охарактеризовать одной фразой:

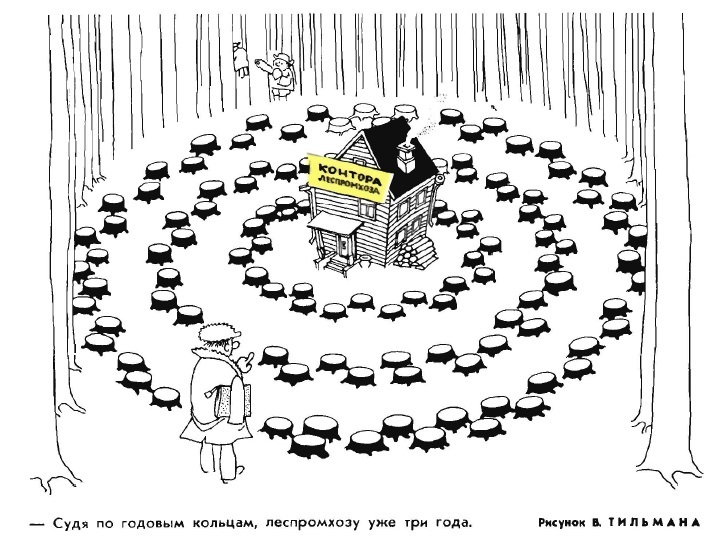

в результате принятия Лесного кодекса РФ 2006 года российское лесное хозяйство превратилось из отрасли экономики, одного из видов растениеводства, в отрасль преимущественно контрольно-надзорной деятельности, систему распределения лесных ресурсов и связанной с этим бюрократии.

Идейной основой нового кодекса стала концепция "освоения лесов" - то есть фактически отношения к лесу как к природному месторождению нужных людям благ и ресурсов. Она не является для российского лесоуправления чем-то новым - для крупных многолесных регионов, прежде всего таежной зоны, такой подход был характерен с самого начала промышленного освоения лесов, а основанная на нем так называемая "экстенсивная" (по сути - бесхозяйственная) модель лесопользования окончательно сформировалась в российской тайге еще в двадцатые-тридцатые годы прошлого века. Новый кодекс лишь укрепил и значительно расширил эту модель, и фактически подвел под нее определенную правовую основу. Несмотря на многие десятки поправок, внесенных в сам кодекс и закон о его введении, эта его концептуальная основа осталась неизменной, а отчасти даже усилилась.

Новый кодекс существенно изменил систему управления защитными лесами (зелеными, лесопарковыми, водоохранными зонами и другими категориями лесов, имеющих особое средообразующее, природоохранное, социальное и тому подобное значение). Если исходная идея создания защитных лесов состояла в стимулировании хозяйственников к ведению в этих лесах правильно организованного планового лесного хозяйства, то новый кодекс делает упор на запреты и ограничения, и фактически способствует вытеснению лесного хозяйства из защитных лесов. Он и в остальных лесах не способствует правильному хозяйству, но в защитных - не способствует особенно сильно.

Главное изменение системы управления лесами в целом состояло в передачи части федеральных лесных полномочий на региональный уровень. Леса (как минимум те, что растут на основной категории предназначенных для них земель - на землях лесного фонда) по-прежнему остались федеральными, но управление ими было передано регионам. Сначала было сделано одно исключение - для лесов Московской области, но потом отказались и от него. Права и обязанности были переданы регионам непропорционально:

основные права и полномочия (включая установление абсолютного большинства лесных правил, распоряжение большей частью лесных денег) остались за федеральным уровнем;

основные обязанности по непосредственному управлению лесами и основная ответственность за его результаты были возложены на регионы.

Фактически в рамках этой системы у регионов - дефицит лесных полномочий и избыток ответственности, у федерального центра - избыток лесных полномочий и дефицит ответственности.

Еще два важных изменения были связаны с системой охраны лесов от пожаров и с системой управления так называемыми "сельскими" (бывшими колхозными и совхозными) лесами. Оба этих изменения произошли не внезапно с принятием нового кодекса, а частично заранее, с внесением поправок в прежний Лесной кодекс за два года до принятия нового. С начала 2005 года полномочия по управлению сельскими лесами и по обеспечению авиационной охраны лесов были переданы на региональный уровень (по примерно той же схеме, по которой были позднее переданы остальные лесные полномочия). С начала 2007 года система сельских лесов просто перестала существовать (возникла ситуация неполной правовой определенности, сохраняющаяся до настоящего времени), а централизованная система Авиалесоохраны оказалась окончательно рассредоточенной по регионам. Позднее был восстановлен небольшой федеральный резерв Авиалесоохраны - но в разы меньший, чем старая система, и с очень небольшими собственными ресурсами техники и оборудования.

Новый кодекс ввел новую для России (но к тому времени уже довольно широко распространенную в мире) систему государственной инвентаризации лесов, нацеленную на регулярное обновление основных данных о лесах с использованием выборочных и дистанционных методов. К сожалению, первый цикл ГИЛ, проводившийся в 2007-2020 годах, фактически провалился, и не дал какой-либо существенно новой и практически полезной информации о российских лесах (во многом из-за концептуальных ошибок в порядке и методике его проведения). Второй цикл ГИЛ, начавшийся в 2021 году, пока проводится без ясной и официально утвержденной методики, и пока нет оснований надеяться, что он даст что-то более полезное, чем первый.

Ниже приводится краткая таблица основных изменений, произошедших в результате введения Лесного кодекса РФ 2006 года или, в отдельных случаях, последующих поправок к нему. Поскольку таблица краткая - она отражает только крупные изменения, без особых подробностей.