Одним из ключевых положений действующего российского лесного законодательства является разделение лесов на три основные категории: защитные, эксплуатационные и резервные. Защитные представляют собой сборную категорию лесов, имеющих особое природоохранное, средообразующее, рекреационное, санитарно-гигиеническое или иное тому подобное значение, на хозяйство в которых законом накладываются определенные ограничения. В настоящее время на защитные леса приходится примерно 24% всей площади земель, на которых расположены леса, и около 21% от площади именно лесных земель. Поскольку леса в густонаселенных районах страны, в окрестностях городов и крупных поселков, и вообще в самых посещаемых людьми местах целиком или почти целиком относятся к защитным - большинство российских граждан видит в своей жизни в основном именно защитные леса. Для лесного хозяйства защитные леса также особенно важны, поскольку в основном они расположены в районах с благоприятным для роста деревьев климатом и развитой инфраструктурой, близко к людям - то есть в них, хотя бы потенциально, есть кому хозяйствовать.

Чтобы понять, в каком состоянии находятся сейчас защитные леса и хозяйство в них, и почему они в таком состоянии - важно знать, как и когда вообще появились защитные леса, и как с течением времени менялись требования к обращению с ними. Ниже приводится совсем краткая история российских защитных лесов и эволюции этих требований.

Лесоохранительный закон 1888 года

Само понятие "защитные леса" было введено в российское лесное законодательство так называемым Лесоохранительным законом 1888 года (официально он назывался "Положение о сбережении лесов", и сопровождался "Мнением Государственного совета, высочайше утвержденным 4 Апреля 1888 года" - функционально это примерно соответствует нынешнему Лесному кодексу РФ и Федеральному закону "О введении в действие Лесного кодекса"). Считается, что Лесоохранительный закон стал несколько запоздавшей реакцией на последствия крестьянской реформы 1861 года, приведшей к значительно более интенсивной эксплуатации лесов в самых густонаселенных губерниях. Действие закона распространялось только на европейскую часть страны (и то с существенными исключениями), и на леса всех форм собственности - "принадлежащие казне, удельному ведомству, разным установлениям, обществам и частным лицам". Основная идея закона состояла в установлении мер, "ограждающих леса от истребления и истощения, и поощряющих ведение в лесных дачах правильного хозяйства и разведение новых лесов".

К защитным лесам этим законом были отнесены "леса и кустарники:

а) сдерживающие сыпучие пески или препятствующие их распространению по морским прибрежьям, берегам судоходных и сплавных рек, каналов и искусственных водохранилищ;

б) защищающие от песчаных заносов города, селения, железные, шоссейные и почтовые дороги, обрабатываемые земли и всякого рода угодья, а равно те, истребление коих может способствовать образованию сыпучих песков;

в) охраняющие берега судоходных рек, каналов и водных источников от обрывов, размывов и повреждения ледоходом, и

г) произрастающие на горах, крутизнах и склонах, если при том сии леса и кустарники удерживают обрывы земли и скал, или препятствуют размыву почвы, образованию снежных обвалов и быстрых потоков".

Закон предусматривал две основные меры по сбережению защитных лесов (здесь приводится их сокращенное описание, поскольку точные формулировки закона слишком велики для краткой статьи):

1) обязательное плановое хозяйство, предотвращающее истребление и истощение леса (пока плана нет - запрет рубок);

2) ограничения на перевод лесов в другие виды угодий (только по разрешению губернского Лесоохранительного комитета).

Закон также предусматривал возможность в отдельных случаях выкупа лесных участков Министерством государственных имуществ, "когда соединенные с денежными расходами хозяйственные меры признаны будут необходимыми для сбережения защитных лесов, принадлежащих обществам, установлениям и частным лицам, а владельцы таких лесов не согласятся принять эти расходы на свой счет".

Законом предусматривались определенные меры по сбережению и остальных лесов, не признанных защитными - но это отдельная тема, не рассматриваемая в данной статье.

Декрет о лесах 1918 года

Декрет Всероссийского центрального исполнительного комитета советов рабочих, солдатских, крестьянских и казачьих депутатов от 27 мая 1918 года "О лесах" (фактически первый советский лесной закон) разделил все леса на защитные и эксплуатационные. Защитными объявлялись "лесные пространства, в которых пользование ограничено", а эксплуатационными - "лесные пространства, служащие для извлечения из них каких-либо материальных лесных или денежных выгод". Согласно Декрету, "целями, ради достижения которых леса могут быть объявлены защитными, являются:

а) лесная защита почвы, сельского хозяйства и населенных мест и сохранение влияния лесов на климат;

б) защита истоков рек, водного режима, берегов и т. п.;

в) укрепление песков и оврагов;

г) интересы гигиены;

ц) охрана памятников природы;

е) эстетические и культурные задачи и т. п.".

а) лесная защита почвы, сельского хозяйства и населенных мест и сохранение влияния лесов на климат;

б) защита истоков рек, водного режима, берегов и т. п.;

в) укрепление песков и оврагов;

г) интересы гигиены;

ц) охрана памятников природы;

е) эстетические и культурные задачи и т. п.".

Заявление о признании лесных дач защитными имел право сделать каждый гражданин - но постановление, объявляющее лес защитным, могло быть принято только на основании соответствующего технического исследования.

Декрет предусматривал возможность хозяйства в защитном лесу или "с полным воспрещением каких-либо пользований", или "с ограниченным пользованием древесиною и продуктами побочных пользований и по тому плану хозяйства, который будет установлен при самом объявлении леса защитным".

Декрет категорически запрещал расчистку защитных лесов (т.е. превращение их в иной вид угодий): "расчистка лесных площадей в защитных лесах не может быть разрешаема ни при каких условиях".

Декрет категорически запрещал расчистку защитных лесов (т.е. превращение их в иной вид угодий): "расчистка лесных площадей в защитных лесах не может быть разрешаема ни при каких условиях".

Лесной кодекс РСФСР 1923 года и Правила о признании лесных площадей защитными и условиях пользования ими 1929 года

Лесной кодекс РСФСР 1923 года сохранил понятие "защитные леса" (но не сохранил - "эксплуатационные"). Согласно Кодексу, защитными признавались "леса и кустарники:

а) сдерживающие сыпучие пески или препятствующие их распространению;

б) предохраняющие от понижения уровня воды в истоках и устьях рек и речек;

в) охраняющие берега рек и водных источников от обрывов, размывов и повреждений ледоходом;

г) удерживающие оползни земли, обрывы скал или препятствующие размыву почвы, образованию снежных обвалов и быстрых потоков;

д) имеющие значение снегосборных и снегозащитных полос;

е) имеющие гигиеническое или эстетическое значение, а также

ж) подлежащие по каким-либо научным основаниям сохранению в их естественном состоянии (памятники природы)".

Кроме того, к защитным лесам относились "незначительные лесные площади, имеющие характер парков", передаваемые в ведение Наркомата здравоохранения для обслуживания лечебных учреждений (курортов) общегосударственного значения.

Кодекс устанавливал ограниченный набор случаев, в которых допускалась расчистка защитных лесов, для определенных государственных нужд.

Кодекс не устанавливал непосредственные требования к хозяйству в защитных лесах - они должны были определяться "особыми правилами, вырабатываемыми соответствующим народным комиссариатом земледелия и утверждаемыми Советом труда и обороны". Эти Правила были утверждены постановлением Экономического совета РСФСР от 10 августа 1929 года и, помимо установления таких требований, несколько расширили перечень целей создания защитных лесов. Согласно им, к защитным относились леса, "которые служат следующим целям:

а) охраняют поверхностные и подземные воды от понижения уровня воды, от обрывов, размывов и повреждений ледоходом берегов и т.п.;

б) препятствуют возникновению и перемещению оползней земли, обрывов скал, размывов почвы, осыпей, снежных обвалов и быстрых потоков;

в) предотвращают образование и распространение сыпучих песков;

г) имеют значение снегосборных и снегозащитных полос;

д) имеют специальное лечебное, гигиеническое или научно-историческое значение (курортные леса, парки, памятники природы), а также те лесные площади, которые, согласно плана планировки города или городского поселения, подлежат включению в городскую черту в качестве парков;

е) имеют значение зоны санитарной охраны водоснабжения и горносанитарной охраны природных лечебных факторов;

ж) имеют стратегическое (маскировочное) значение и

з) имеют значение противопожарных охранных зон".

Последний пункт (про противопожарные охранные зоны) очень интересен, но, к сожалению, какого-либо практического развития он не получил, и впоследствии из законодательства, относящегося к защитным лесам, исчез.

Еще одно важное дополнение Правил состояло в том, что к защитным могли быть отнесены не только существующие леса, но и площади, предназначенные для заращивания древесной или кустарниковой растительностью.

Правила в целом вернули подход к установлению защитных лесов, принятый Декретом 1918 года - что с инициативой по признанию леса защитным может выступить кто угодно, но само признание возможно только на основе специального обследования; однако, процедура была сильно усложнена и отнесена уже к компетенции лесоустройства.

Правилами устанавливалось несколько важных требований к хозяйству в защитных лесах:

до проведения в них лесоустройства - запрет всякого пользования лесом, за исключением уборки валежника и сухостойных деревьев;

если план хозяйства есть и не нарушается со времени лесоустройства или его ревизии, то "пользование может производиться только в случае, если такое пользование установлено планом хозяйства, в порядке и в размерах, указанных в плане";

"получаемые от эксплуатации защитных дач или участков доходы поступают на содержание охраны этих дач или участков и на специальные культурно-хозяйственные мероприятия".

Ведомства или учреждения, получавшие в свое ведение защитные дачи или участки, были обязаны сохранять их от самовольных порубок, пожаров, повреждений скотом или насекомыми, для чего устанавливать достаточную и надежную охрану, точно соблюдать план хозяйства на защитной даче или участке, и обеспечивать скорейшее лесоустройство.

Постановление Совета народных комиссаров СССР от 23 апреля 1943 года № 430 "О порядке отвода лесосек в лесах государственного фонда Союза ССР и о лесосечном фонде на 1943 год"

Несмотря на как бы совсем не относящееся к защитным лесам название, именно это постановление предопределило судьбу таких лесов на следующие шесть с лишним десятилетий. Именно этим постановлением леса СССР были разделены на три группы, из которых первая примерно соответствовала защитным. Хотя формально Лесной кодекс РСФСР 1923 года продолжал действовать (и, соответственно, понятие "защитные леса" как бы сохранялось), фактически их роль выполняли уже леса первой группы, и именно они были предметом дальнейшего правового регулирования. Согласно Постановлению, к первой группе были отнесены "леса госзаповедников, почвозащитные, лесозащитные и курортные, леса зеленых зон вокруг промышленных предприятий и городов, а также ленточные боры в Западной Сибири и степные колки".

Постановление предписывало "установить с 1 января 1944 г. следующие системы рубок в лесах государственного фонда: ... в лесах первой группы - рубки ухода за лесом, санитарные рубки и выборочные рубки перестойного леса, запретив сплошные рубки всех видов".

Перераспределение лесов между группами предусматривалось по ходатайству держателей государственного лесного фонда (т.е. соответствующих ведомств и организаций), с рассмотрением этих ходатайств Главлесоохраной и утверждением Советом народных комиссаров СССР.

Объем рубок в лесах первой группы устанавливался держателями лесного фонда, с обязательным представлением в Госплан СССР только плана рубок (но не плана лесного хозяйства в целом). Фактически это означало, что виды рубок в лесах первый группы были ограничены (сплошные, кроме санитарных - исключены), но вот объемы заготовки древесины на законодательном уровне не ограничивались. В последующие десятилетия это иногда приводило к тому, что интенсивность заготовки древесины в некоторых защитных лесах, вплоть до отдельных заповедников, превышала таковую в окрестных эксплуатационных.

"В виде исключения" Главлесоохране при Совнаркоме СССР на 1943 год разрешалось:

- отводить лесосеки в лесах водоохранной зоны, включая запретные полосы, в том числе для сплошных концентрированных и выборочных рубок;

- в необходимых случаях отводить лесосеки в отдельных лесхозах и лесничествах сверх расчетной лесосеки.

Практика таких исключений сохранялась и в последующем: например, постановлением СНК СССР от 27 марта 1945 года № 557 в виде исключения допускалась "рубка в запретных полосах за пределами однокилометровой полосы леса по берегам рек".

Практика переруба расчетных лесосек, в том числе местами по защитным лесам, сохранялась в течение многих десятилетий, и была полностью запрещена только с 1 января 1991 года (постановлением Верховного совета СССР от 27 ноября 1989 года "О неотложных мерах экологического оздоровления страны").

Лесной кодекс РСФСР 1978 года

Лесной кодекс 1978 года использовал понятие "защитные леса", но в более узком смысле, чем оно использовалось ранее, и чем оно используется сейчас. Защитные леса были составной частью лесов первой группы наряду с водоохранными, санитарно-гигиеническими, оздоровительными и другими. Историческому и современному понятию "защитные леса" в Лесном кодексе 1978 года соответствовало понятие "леса первой группы". Они включали уже очень близкий к современному набор категорий:

запретные полосы лесов по берегам рек, озер, водохранилищ и других водных объектов, включая

запретные полосы лесов, защищающие нерестилища ценных промысловых рыб;

противоэрозионные леса, в том числе участки леса на крутых горных склонах;

защитные полосы лесов вдоль железных дорог, автомобильных дорог общегосударственного, республиканского и областного значения;

особо ценные лесные массивы;

государственные защитные лесные полосы;

байрачные леса;

ленточные боры, степные колки и другие леса в пустынных, полупустынных, степных, лесостепных и малолесных горных районах, имеющие важное значение для защиты окружающей среды;

городские леса, леса зеленых зон вокруг городов, других населенных пунктов и промышленных предприятий, лесопарки;

леса зон санитарной охраны источников водоснабжения и округов санитарной охраны курортов;

леса заповедников, национальных и природных парков, заповедные лесные участки, леса, имеющие научное или историческое значение, природные памятники;

леса орехопромысловых зон, лесоплодовые насаждения;

притундровые и субальпийские леса.

Согласно Кодексу, перевод лесных площадей в нелесные для использования их в целях, не связанных с ведением лесного хозяйства, допускался в исключительных случаях по постановлению Совета министров РСФСР.

Кодексом были введены разные ограничения по рубкам в разных категориях лесов первой группы. В части категорий допускались только рубки ухода за лесом и санитарные рубки, в другой части - еще и разные варианты так называемых лесовосстановительных рубок для "рационального использования спелой древесины", и эти категории могли закрепляться за лесозаготовительными предприятиями.

Согласно Кодексу, эти лесовосстановительные рубки в лесах первой группы должны были проводиться "способами, направленными на улучшение лесной среды, состояния древостоев, водоохранных, защитных и других свойств лесов и на своевременное и рациональное использование спелой древесины", в порядке, определяемом Совмином СССР. Особо было оговорено, что в нерестоохранных полосах лесов лесовосстановительные рубки возможны, но только выборочные.

Фактически Кодекс разделил леса первой группы на две крупные и существенно разные по режиму хозяйства части - те, в которых были запрещены рубки главного пользования (в современной терминологии - рубки спелых и перестойных насаждений), и те, в которых они были разрешены (они впоследствии учитывались как "леса первой группы, возможные для эксплуатации"). Одна из вышеперечисленных категорий лесов первой группы - леса зеленых зон - была разделена между этими двумя частями: в так называемой "лесопарковой" части этих лесов рубки главного пользования были запрещены, в "лесохозяйственной" - разрешены.

Кроме того, Кодекс предусматривал возможность выделения особо защитных участков леса с ограниченным режимом лесопользования, которые тогда могли создаваться в лесах первой и второй групп, и в горных лесах всех групп (дальнейшее развитие идеи особо защитных участков здесь не рассматривается - это самостоятельная ветвь эволюции, отделившаяся от лесов первой группы и защитных лесов).

Основы лесного законодательства Российской Федерации 1993 года

Основы лесного законодательства РФ 1993 года в отношении защитных лесов в целом сохранили подход, который был принят в Лесном кодексе РСФСР 1978 года. Понятие "защитные леса" все так же использовалось для обозначения лишь части лесов первой группы, а историческому и современному пониманию этого термина соответствовали леса первой группы в целом. К первой группе относились следующие леса ("категории защитности"):

запретные полосы лесов по берегам рек, озер, водохранилищ и других водных объектов, запретные полосы лесов, защищающие нерестилища ценных промысловых рыб;

противоэрозионные леса, защитные полосы лесов вдоль железных дорог, автомобильных дорог федерального, республиканского и областного значения, государственные защитные лесные полосы, ленточные боры, другие леса в пустынных, полупустынных, степных, лесостепных и малолесных горных районах, имеющие важное значение для защиты окружающей природной среды (этот абзац включает в себя те категории, которые в Основах назывались "защитными");

городские леса, лесопарки, леса зеленых зон вокруг городов, других населенных пунктов и промышленных предприятий, леса первого и второго поясов зон санитарной охраны источников водоснабжения и леса первой, второй и третьей зон округов санитарной охраны курортов;

леса особо охраняемых территорий - особо ценные лесные массивы, леса, имеющие научное или историческое значение, памятники природы, орехопромысловые зоны, лесоплодовые насаждения и притундровые леса;

леса природно-заповедного фонда - заповедники, заповедные лесные участки, национальные природные парки.

Отнесение лесов к первой группе и конкретным категориям защитности или перевод их между этими категориями производился на основании материалов лесоустройства в порядке, устанавливаемом Правительством РФ (в некоторых случаях допускался перевод между категориями защитности решениями региональных органов власти).

Перевод лесных земель в нелесные в лесах первой группы для использования их в целях, не связанных с ведением лесного хозяйства и пользованием лесным фондом, допускался в исключительных случаях с разрешения Правительства РФ (за некоторыми исключениями в многолесных регионах).

С точки зрения лесопользования и лесного хозяйства, Основы, как и Лесной кодекс 1978 года, фактически делили леса первой группы на две большие части:

в одной допускались только рубки ухода за лесом, санитарные рубки, рубки реконструкции и прочие рубки (расчистка лесных площадей под контуры зданий и сооружений, в связи с прокладкой трубопроводов, дорог, просек, созданием противопожарных разрывов и для других подобных целей),

в другой - разрешались "рубки главного пользования, направленные на улучшение состояния древостоев, усиление природоохранных функций этих лесов, а также на своевременное и рациональное использование запасов перестойных и спелых древостоев".

Отдельные требования устанавливались Основами для лесов заповедников и заповедных лесных участках - в них допускались только прочие рубки (в том же смысле, что и в предыдущем абзаце).

Очень большое влияние на судьбу защитных лесов оказало не столько непосредственное правовое регулирование хозяйства в них, сколько возникновение новых форм лесных отношений, главным образом аренды лесных участков для заготовки древесины и для других видов использования лесов. Однако, это тема скорее для отдельного исторического исследования и специальной крупной статьи, чем для краткого рассказа об истории защитных лесов.

Лесной кодекс Российской Федерации 1997 года

Лесной кодекс РФ 1997 года также в целом сохранил прежний подход к лесам первой группы (унаследовав его в целом от Лесного кодекса 1978 года и Основ 1993 года). Понятие "защитные леса" из кодекса вообще исчезло - леса первой группы в Кодексе просто делились на категории защитности без какого-либо промежуточного деления. Кодекс предусматривал следующие категории лесов первой группы:

запретные полосы лесов по берегам рек, озер, водохранилищ и других водных объектов;

запретные полосы лесов, защищающие нерестилища ценных промысловых рыб;

противоэрозионные леса;

защитные полосы лесов вдоль железнодорожных магистралей, автомобильных дорог федерального, республиканского и областного значения;

государственные защитные лесные полосы;

ленточные боры;

леса на пустынных, полупустынных, степных, лесостепных и малолесных горных территориях, имеющие важное значение для защиты окружающей природной среды;

леса зеленых зон поселений и хозяйственных объектов;

леса первого и второго поясов зон санитарной охраны источников водоснабжения;

леса первой, второй и третьей зон округов санитарной (горно-санитарной) охраны курортов;

особо ценные лесные массивы;

леса, имеющие научное или историческое значение;

памятники природы;

орехово-промысловые зоны;

лесоплодовые насаждения;

притундровые леса;

леса государственных природных заповедников;

леса национальных парков;

леса природных парков;

заповедные лесные участки.

Отнесение лесов к первой группе и конкретным категориям защитности или перевод их между этими категориями все так же производился на основании материалов лесоустройства (но было добавлено - "и специальных обследований") в порядке, устанавливаемом Правительством РФ, и по-прежнему в некоторых случаях допускался перевод между категориями защитности решениями региональных органов власти. Порядок перевода также сохранился прежний.

С точки зрения лесопользования и лесного хозяйства Кодекс также сохранил прежнее деление, немного изменив конкретные формулировки (но суть осталась та же):

в части лесов первой группы допускались "только рубки промежуточного пользования и только прочие рубки";

в другой части разрешались "рубки главного пользования, направленные на улучшение состояния древостоев, усиление природных функций лесов этой группы, а также на своевременное и рациональное использование перестойных и спелых древостоев" (эта формулировка не изменилась);

и отдельно оговаривалось, что "в лесах государственных природных заповедников, на заповедных лесных участках допускаются только прочие рубки, соответствующие заповедному режиму".

Лесной кодекс Российской Федерации 2006 года

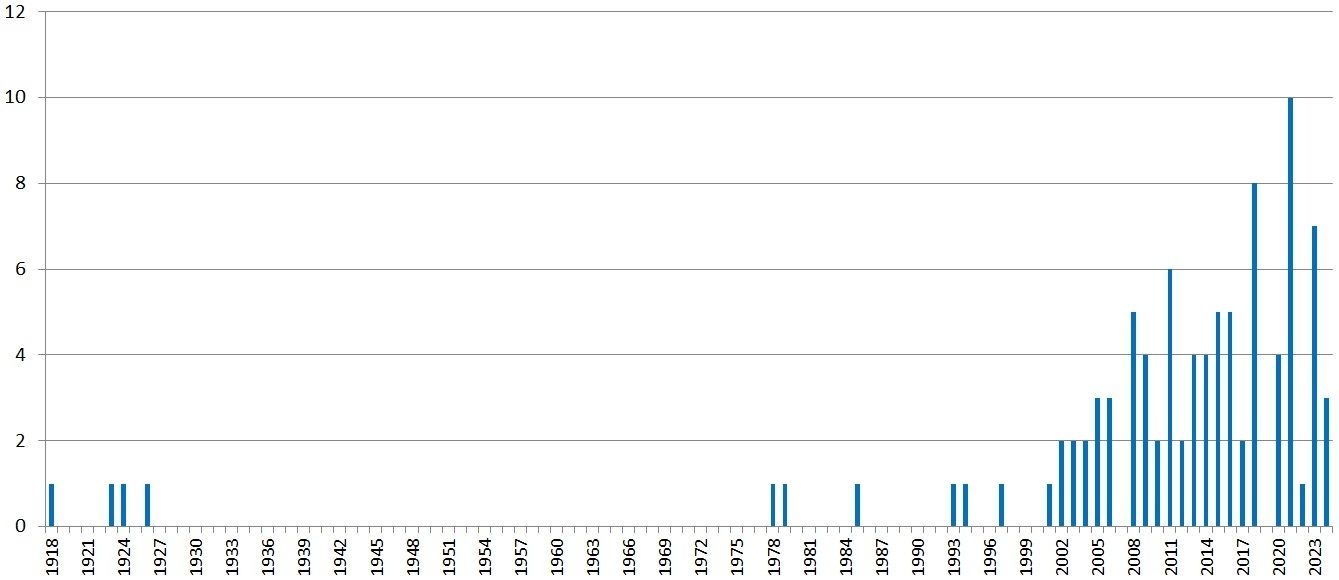

В отличие от всех предыдущих упомянутых в этой статье законов, основ и кодексов, Лесной кодекс РФ 2006 года невозможно считать каким-то единым и цельным элементом российской лесной истории - слишком уж часто и сильно он менялся на протяжении первых восемнадцати лет своей жизни, в том числе в части регулирования защитных лесов. За период с 2007 по 2024 гг. включительно в него было внесено 72 набора изменений, в том числе 70 - федеральными законами, и 2 - постановлениями Конституционного суда (в среднем кодекс правился по четыре раза в год). В Федеральный закон "О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации", относящийся к этому кодексу, за это же время было внесено 39 наборов изменений (в среднем он правился чуть больше, чем по два раза в год). В целом действующий в 2025 году Лесной кодекс меньше чем на 10% состоит из исходного текста, и больше чем на 90% - из поправок и дополнений к нему. Исходная глава 15 "Защитные леса и особо защитные участки лесов" утратила силу с 1 июля 2019 года, и в настоящее время действует новая глава 17, которой изначально в Кодексе не было - "Защитные леса, эксплуатационные леса, резервные леса, особо защитные участки лесов". Вообще, некоторые формулировки, касающиеся защитных лесов, неоднократно за время действия кодекса менялись (главным образом по конкретным их категориям), но общий подход оставался более-менее неизменным.

Лесной кодекс РФ 2006 года отменил деление лесов на группы, введя вместо него деление на защитные, эксплуатационные и резервные леса. Бывшие леса первой группы и категории защитности были признаны новыми защитными лесами и соответствующими категориями защитности. Согласно Кодексу, защитные леса включают в себя следующие категории (с учетом изменений к началу 2025 года):

1) леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях;

2) леса, расположенные в водоохранных зонах;

3) леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов (расположенные в первом и втором поясах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, в защитных полосах лесов в границах полос отвода железных дорог и придорожных полос автомобильных дорог, в зеленых и лесопарковых зонах, в границах лечебно-оздоровительных местностей, курортов и курортных регионов, а также в границах округов санитарной (горно-санитарной) охраны природных лечебных ресурсов);

4) ценные леса (государственные защитные лесные полосы, противоэрозионные леса, пустынные, полупустынные, лесостепные, лесотундровые, горные леса, леса, имеющие научное или историко-культурное значение, леса, расположенные в орехово-промысловых зонах, лесные плодовые насаждения, ленточные боры, запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов, нерестоохранные полосы лесов);

5) городские леса.

Правовое регулирование защитных лесов в Лесном кодексе 2006 года - самое детальное за все время их существования. Каждой из пяти перечисленных выше категорий в Кодексе посвящается отдельная статья, причем внутри некоторых из этих статей происходит дальнейшее деление (например, для лесопарковых и зеленых зон устанавливаются разные ограничения). Рассмотреть его в деталях в краткой статье невозможно, поэтому ограничимся лишь общим комментарием.

Кодекс запрещает в защитных лесах осуществление деятельности, несовместимой с их целевым назначением и полезными функциями (понятно, что это очень общая формулировка, которую трудно приложить к лесной реальности). Конкретные виды использования лесов, допустимые к в защитных лесах, расположенных на землях лесного фонда, должны определяться лесохозяйственными регламентами лесничеств, а на землях, не относящихся к землям лесного фонда - федеральными органами исполнительной власти в соответствии с Лесным кодексом.

Что касается рубок, в защитных лесах всех категорий сплошные рубки запрещены, за исключением сплошных санитарных (в Кодексе это сформулировано так - "за исключением ... случаев, если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций") и расчисток под строительство тех или иных разрешенных объектов в разрешенных случаях.

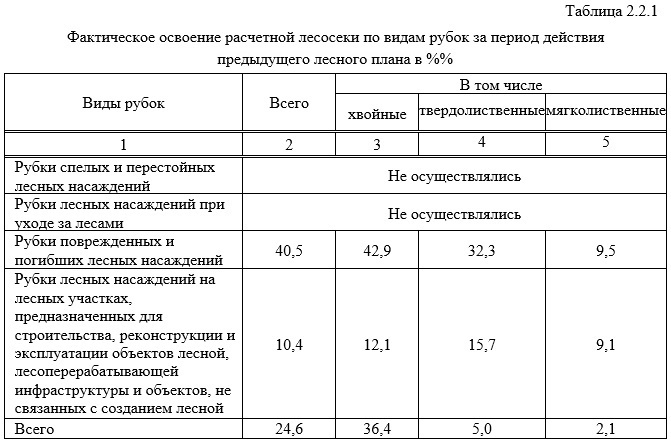

Выборочные рубки в защитных лесах в целом не запрещены, если не считать отдельных частных запретов (например, "на территориях государственных природных заповедников, запрещается проведение рубок лесных насаждений на лесных участках, на которых исключается любое вмешательство человека в природные процессы", "в лесах, расположенных в орехово-промысловых зонах, запрещается заготовка древесины"). Однако, в этом случае к формальным ограничениям на рубки в защитных лесах накладываются ограничения на то, кому дозволено проводить эти рубки. Согласно Кодексу, "заготовка древесины представляет собой предпринимательскую деятельность, связанную с рубкой лесных насаждений" (если это не заготовка древесины гражданами для собственных нужд), и если она осуществляется не специально оговоренными "отдельными категориями лиц" в специфических случаях, она должна осуществляться на основании договоров аренды лесных участков. На практике это означает, что в лесах, не переданных в аренду для заготовки древесины, а иногда и в переданных, проведение сложных видов несплошных рубок в защитных лесах очень сложно оформить, а заинтересованных исполнителей - не менее сложно найти. В результате часто оказывается, что никакие виды рубок, кроме санитарных, иногда даже в масштабах целых регионов, в защитных лесах не ведутся. Фактически это означает исключение защитных лесов (любых категорий) из какого-либо эффективного лесного хозяйства, выходящего за рамки санитарных рубок или заготовки древесины под видом санитарных рубок.

Повышенная детальность регулирования хозяйства в защитных лесах - это свойство не только Лесного кодекса 2006 года, но и подзаконных актов к нему. Например, согласно п. 42 Правил заготовки древесины, утвержденных приказом Минприроды России от 1 декабря 2020 года № 993, "в защитных лесах после проведения сплошных рубок лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции ..., проводится искусственное возобновление лесов путем закладки лесных культур хозяйственно ценных пород в течение двух лет после рубки". Таким образом, после любой сплошной санитарной рубки в защитном лесу в течение двух лет должны быть созданы лесные культуры, даже если по местным условиям это не нужно или вредно. Как и во многих других случаях, никакого простора для принятия обоснованных профессиональных решений, наилучшим образом соответствующих местной ситуации, Правила не оставляют.

Однако, наибольшее количество как споров и разногласий, так и изменений в самом Кодексе и подзаконных актах к нему, вызывают не сами рубки и вообще не лесное хозяйство как таковое, а строительство разнообразных объектов и вообще использование лесов для целей, не связанных напрямую с лесным хозяйством. Некоторые виды использования лесов (в особенности - "для осуществления рекреационной деятельности") позволяют создавать в них большое количество разнообразных объектов, в том числе ограничивающих или даже исключающих доступ граждан в леса, без всякого формального перевода. Лес как бы остается лесом, и даже защитным - а фактически может стать застроенным участком с сохранением части исходного древостоя, а иногда даже и без сохранения.

Общий вывод

Почти 140-летняя история защитных лесов в России и их правового регулирования была сложной и разнообразной, а происходившие в разные исторические периоды изменения не образуют какой-то единой тенденции. Если же сравнить начало этой истории (период действия Лесоохранительного закона 1888 года и с оговорками - Декрета о лесах 1918 года и Лесного кодекса РСФСР 1923 года) с концом (периодом действия Лесного кодекса РФ 2006 года), можно отметить следующее основное изменение:

изначально главной идеей правового регулирования защитных лесов было стимулирование (или даже принуждение) владельцев и пользователей лесов к правильному плановому лесному хозяйству, направленному на сбережение защитных лесов и их полезных функций;

теперь главной идеей является создание сложной системы запретов, ограничивающих в защитных лесах большинство видов хозяйственной деятельности, в том числе той, которая связана или может быть связана с правильным плановым лесным хозяйством.

Иными словами, если исходное регулирование (в конце девятнадцатого века) рассматривало защитные леса как основной и приоритетный объект для ведения правильно организованного лесного хозяйства, то нынешнее (в начале двадцать первого века) скорее способствует вытеснению лесного хозяйства из защитных лесов.