Оглавление: предлагаемые первоочередные меры по восстановлению правильного лесного хозяйства

Определить перспективные и приоритетные территории для развития лесного хозяйства

Сократить контрольно-надзорную деятельность до экономически безопасного уровня

Отказаться от пожароопасных положений законодательства и хозяйственных практик

Снять запрет на лесоводство, в том числе плантационное, на землях сельхозназначения

Отказаться от искусственного лесовосстановления, не обеспеченного должным уходом

Исключить уголовное преследование за малозначительные или спорные лесонарушения

Приостановить дорогие неудачные или сомнительные управленческие эксперименты

Запустить механизм общественных работ для решения важных вспомогательных задач

Принять временный лесной закон и начать процесс подготовки нового лесного кодекса

В рамках действующего сейчас Лесного кодекса РФ 2006 года со всеми последующими поправками, смежными законами и подзаконными актами, и основанной на этом кодексе системы управления лесами, правильное лесное хозяйство в нашей стране невозможно. Почему именно - можно прочитать в специальной статье:

Вполне очевидно, что такая ситуация не может сохраняться вечно. Лес - один из главных российских природных ресурсов, причем ресурс потенциально возобновляемый (как раз при правильном лесном хозяйстве). Даже сейчас его вклад в российскую экономику составляет около одного процента ВВП, а при правильном хозяйстве эта доля могла бы быть существенно большей (потенциально до двух-трех процентов, хотя, конечно, многие возможности для этого уже упущены). Еще важнее другое: правильное лесное хозяйство может стать одной из главных экономических основ для возрождения и развития обширных сельских территорий, ныне стремительно пустеющих и вымирающих, а в большинстве сельских районов Нечерноземья ему практически нет альтернативы. Кроме того, без правильного лесного хозяйства очень трудно обеспечить эффективную охрану лесов и других природных территорий от огня, надежно защитить поселения и инфраструктуру от катастрофических лесных пожаров. Возможности для имитации успехов и создания иллюзии хотя бы относительного лесного благополучия тоже близки к исчерпанию - сказки про баланс между выбытием и воспроизводством лесов, победы над черными лесорубами или тотальную лесную цифровизацию меркнут на фоне очевидного хаоса в лесах, нищеты зависящих от них людей и поселений.

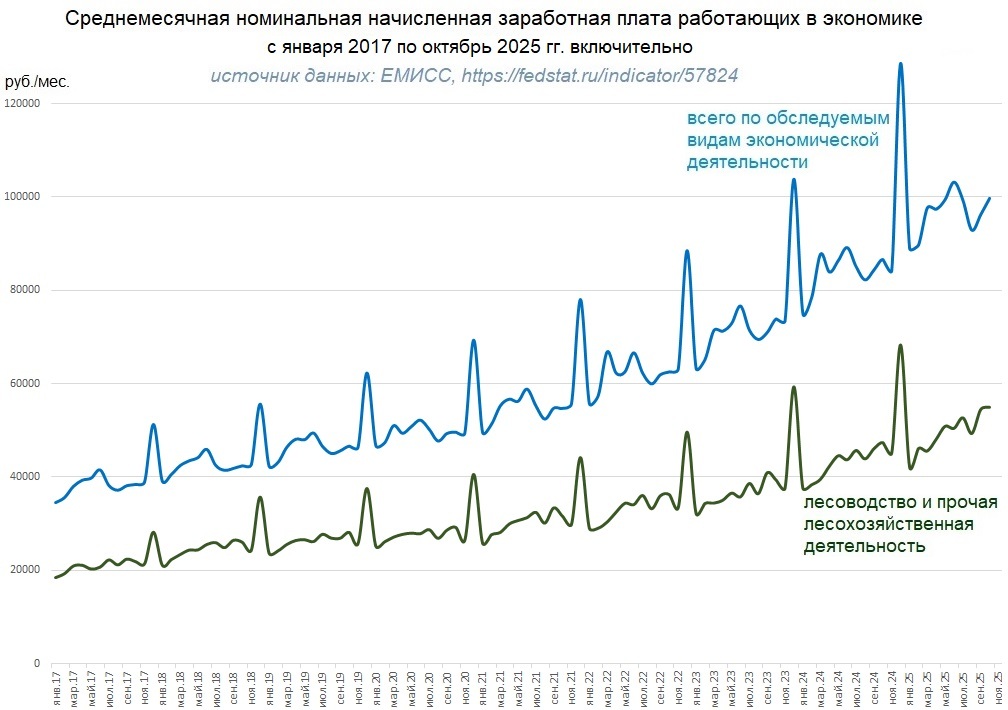

Рано или поздно придется искать ответ на вопросы - как получилось, что российский лесной комплекс, располагая двадцатью процентами лесов мира, обеспечивает всего 5% мировой заготовки древесины, 1,5% мирового лесного экспорта, и 0,8% от суммарного мирового лесного вклада в ВВП? И почему в богатой лесами стране уровень оплаты труда в лесном хозяйстве и лесозаготовительной отрасли вдвое ниже среднего по экономике? И главное - что с этим всем делать, как эту ситуацию можно изменить? Хорошо, если к этому времени - пока, видимо, довольно далекому, но в целом неизбежному - будет подготовлен набор конкретных предложений, хотя бы на самое первое время (год, может быть - два). В этой статье приводятся некоторые такие предложения - пока в виде тезисов для обдумывания и дальнейшей проработки.

Прошлый российский (например, в период после принятия Лесоохранительного закона 1888 года или послевоенного восстановления с 1946 года и далее) и мировой опыт показывают, что даже при максимальном желании все сделать правильно - чтобы выйти из глубокого лесного упадка, нужны полтора-два десятилетия. Это объясняется сразу несколькими вполне объективными причинами: например, примерно столько времени нужно, чтобы обновленная система подготовки лесных специалистов насытила отрасль грамотными молодыми кадрами, или чтобы проводимые лесоводственные мероприятия (например, завершающие приемы рубок ухода в молодняках) начали приносить ощутимую экономическую отдачу, или чтобы система противопожарного просвещения существенно поменяла отношение общества к пожарной безопасности, и т.д. То есть если мы хотим видеть в России эффективное и успешное лесное хозяйство - надо заранее настраиваться на долгую и упорную работу, основные результаты которой станут заметными далеко не сразу. Но многое зависит и от самых первых шагов - их успех нужен хотя бы для того, чтобы сами работники леса поверили в серьезность реформ, а не воспринимали их как очередной "нацпроект Экология".

Далее - тезисный перечень самых первоочередных мер для первого примерно года восстановительных реформ в лесном хозяйстве. Очевидно, что перечень неполный - с течением времени он будет дополняться и актуализироваться.

Определить перспективные и приоритетные территории для развития лесного хозяйства

Определить перспективные и приоритетные территории для развития лесного хозяйства

Это очень важная задача, она не случайно идет первой. Правильное лесное хозяйство - это не система обрядов, а отрасль экономики, растениеводства, которая должна производить, выращивать, свою продукцию (в первую очередь древесину), и оправдывать вложенные в нее силы и средства. За счет этого производства и доходов от него должны решаться многие другие лесные задачи, в том числе охрана лесов от пожаров, сохранение лесов высокой природоохранной и социальной ценности, и т.д. Эффективное лесное хозяйство как производственная отрасль возможно только в продуктивных лесах в благоприятных для роста деревьев условиях (где вложения в лесоводство способны принести наибольшую отдачу в адекватные сроки), и только на вполне доступных территориях (где не приходится тратить запредельные средства, чтобы до леса добраться или что-либо из леса вывезти). Поскольку на начальном этапе реформ сил и средств у лесного хозяйство будет заведомо недостаточно для выполнения даже самых необходимых работ и мероприятий, их надо будет сосредоточить на тех территориях, где они смогут принести самый большой и быстрый лесоводственный и экономический эффект, в самых доступных и продуктивных лесах.

К ним в первом приближении (пока не будет достаточных данных и сил для более точного анализа) следует отнести леса, расположенные в зоне средней тайги и южнее, удаленные от ближайшей постоянной лесной дороги или доступной дороги общего пользования не более чем на полтора километра, имеющие бонитет (класс продуктивности) не ниже третьего, а при возможности выбора - не ниже второго, без постоянного переувлажнения или заболоченности. Во всех остальных лесах вложение сил и средств в сложные и дорогостоящие лесохозяйственные мероприятия (в том числе в искусственное и комбинированное лесовосстановление, рубки ухода) на начальном этапе реформ следует рассматривать как неэффективное и нецелевое с точки зрения развития лесного хозяйства.

Сократить контрольно-надзорную деятельность до экономически безопасного уровня

Начиная как минимум с 2013 года, основной тенденцией в развитии российского лесного законодательства и лесоуправления является усиление контрольно-надзорной деятельности, установление тотального контроля за заготовкой и оборотом древесины, и ужесточение наказаний за любые нарушения в сфере ее учета. Концептуальной основой контроля является представление о том, что государство, как собственник леса, обладает некой заведомо правильной информацией о лесных ресурсах, документированной и внесенной в государственный лесной реестр и ФГИС лесного комплекса. Чтобы исключить возможность каких бы то ни было махинаций с заготовкой и оборотом древесины - вся цепочка соответствующих документов должна соответствовать этой "заведомо правильной" информации, причем с довольно жесткими нормами точности. Например, допустимая погрешность привязки лесосеки - ±1 м на 300 м длины стороны, определения ее углов - ±30'', средняя квадратическая погрешность характерных точек границ - не более 5 м, погрешность определения запаса и породного состава в лесосеке - ±10%, указание объема перевозимой древесины в электронном сопроводительном документе - с точностью до 0,01 м3, и т.д.).

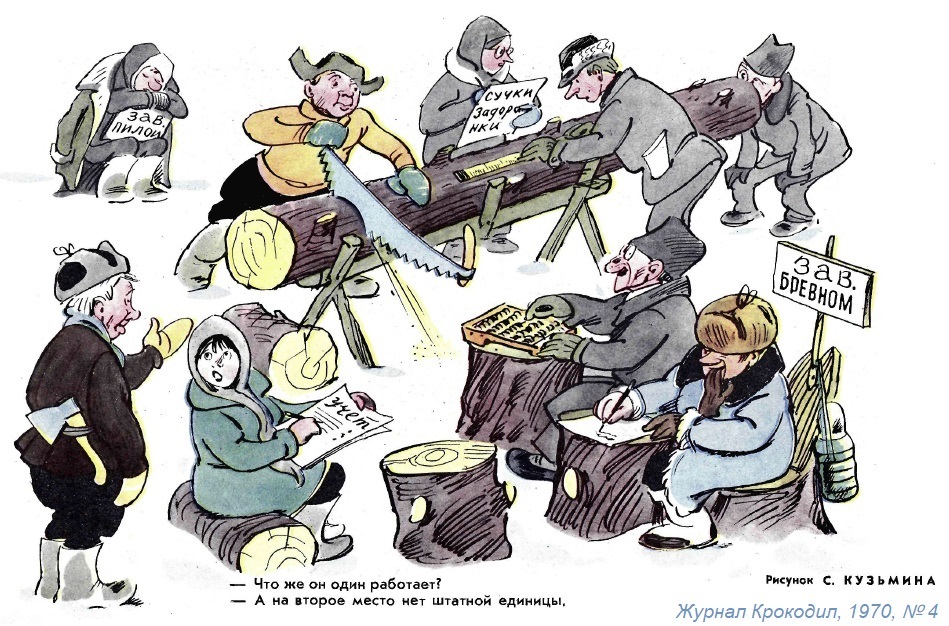

На практике это не работает. Внесенная в ГЛР и ФГИС ЛК информация обычно очень приблизительна и неактуальна, а применяемые в лесном хозяйстве средства и способы измерения, доступные по цене и трудозатратам, обычно не могут обеспечить такую точность. Автоматизированная блокировка документов, не соответствующих данным ФГИС, радикально замедляет или останавливает почти любые процессы и работы, связанные с лесопользованием. В результате специалистам на местах приходится думать не столько о лесном хозяйстве и правильном обращении с лесами, сколько о том, как совместить свою лесную реальность и работу с оторванными от этой реальности данными ФГИС.

Примерно так же обстоят дела и с нормативным регулированием лесного хозяйства, и с контролем за соблюдением нормативных требований. Чрезмерное регулирование ведет к тому, что никакая творческая деятельность, выходящая за рамки общепринятых рутинных процедур, становится просто невозможной - а без нее невозможно и развитие лесного хозяйства (поскольку лес - сложный биологический объект, и эффективное управление им требует постоянного принятия творческих профессиональных решений). Чем интенсивнее контроль за соблюдением таких нормативных требований, и чем жестче наказания за отступления от них - тем менее возможным становится какое бы то ни было развитие лесного хозяйства.

Чтобы это изменить - необходимо перевести абсолютное большинство технологических требований к лесохозяйственным работам (включая заготовку древесины) в разряд рекомендаций, сохранив, как минимум на переходный период, исчерпывающий перечень ситуаций, объектов и требований, которые должны проверяться в рамках лесного надзора и контроля.

Примечание. Этот пункт особенно сложен, и требует дальнейшего продумывания - но без него возврат к полноценному лесному хозяйству вряд ли возможен.

Отказаться от пожароопасных положений законодательства и хозяйственных практик

Катастрофические пожары неизбежно будут одной из главных российских лесных проблем в течение многих следующих десятилетий. Если ничего принципиально не изменится, в течение следующих двух десятилетий среднемноголетние площади пожаров в российских лесах могут примерно удвоиться, в основном за счет многолесных регионов таежной зоны. С большой вероятностью именно очередная крупная лесопожарная катастрофа станет поводом к лесному прозрению - осознанию реального масштаба наших лесных проблем и необходимости реальных реформ. В этом случае в первые годы реформ охране лесов от огня придется уделить самое большое внимание.

Первой эффективной мерой, способной довольно быстро сократить площади лесных пожаров на десятки процентов (особенно в населенных и транспортно-освоенных районах страны), должен стать отказ от пожароопасных хозяйственных практик и от тех положений законодательства, которые подталкивают хозяйственников и население к опасному использованию огня на природных территориях.

К наиболее распространенным и вредоносным пожароопасным хозяйственным практикам относятся: сельскохозяйственные палы (выжигание сельхозземель с целью очистки их от бурьяна, древесной поросли, пожнивных остатков и т.д.); контролируемые профилактические выжигания; огневая очистка мест заготовки древесины; создание хвойных монокультур на самых пожароопасных участках. Необходим как полный официальный запрет этих практик, так и полное исключение любых форм государственной поддержки (например, контролируемые профилактические выжигания сейчас предусматриваются лесными планами многих субъектов РФ, на них выделяются средства из бюджетной системы, и проводятся они чаще всего силами государственных или муниципальных учреждений).

К наиболее вредоносным пожароопасным положениям законодательства, подталкивающим людей к опасному использованию огня на природных территориях, относятся: штрафы и отъем участков сельхозземель за зарастание их лесом или за сорняки (вынуждающие уничтожать молодую древесную поросль и бурьян любыми способами, в первую очередь самым дешевым и простым - выжиганием); штрафы за неочистку земельных участков от сухой травы (подталкивающие к сжиганию этой травы, пока никто не видит); неустойки за неочистку мест рубок от порубочных остатков (подталкивающие к сжиганию этих остатков в те периоды, когда они сгорают быстро и без остатков, в том числе в летнюю жару и сушь - опять же, пока никто не видит).

Снять запрет на лесоводство, в том числе плантационное, на землях сельхозназначения

Примеры правильного хозяйства (практически любого, не только лесного) быстрее всего появляются в конкурентной среде при многообразии форм собственности и самих собственников. На землях лесного фонда, которые по закону могут находиться только в федеральной государственной собственности, обеспечить такое многообразие никак невозможно (а приватизировать эти леса в обозримом будущем точно не стоит - это может привести к такому социальному конфликту, который похоронит любые позитивные лесные реформы). Но есть категория земель, которая уже может находиться в любой форме собственности без какой бы то ни было новой приватизации, которая сейчас практически никак и ни для чего не используется, но при этом идеально подходит для лесоводства - это заброшенные земли сельскохозяйственного назначения. В масштабах страны их десятки миллионов гектаров (по официальным данным - около 40 млн га, по неофициальным оценкам - 70-80 млн га и более), они в основном очень плодородны и доступны по лесным меркам, и они в основном точно уже не вернутся в сельскохозяйственный оборот по множеству разных причин. Полное и эффективное использование этих земель для лесоводства позволило бы выращивать в среднесрочной перспективе до 300 млн м3 древесины ежегодно - больше, чем ее сейчас заготавливается во всех российских официальных лесах (конечно, сразу этого добиться невозможно - но вот первые примеры правильного хозяйства могут появиться на таких землях очень быстро).

Сейчас лесоводство на заброшенных сельхозземлях фактически запрещено (постановлением Правительства РФ от 8 июня 2022 года № 1043): для традиционного лесного хозяйства созданы практически непреодолимые административные и регуляторные барьеры, а самое подходящие для таких земель плантационное лесоразведение запрещено прямо и однозначно. Чтобы вновь появилась возможность использовать эти земли для лесоводства - достаточно просто вернуть уведомительный порядок такого использования, без излишнего регулирования, планирования и контроля (примерно такой, какой был исходно введен постановлением Правительства РФ от 21 сентября 2020 года № 1509). Конечно, в дальнейшем потребуется доработка соответствующего законодательства с устранением двусмысленностей и противоречий, но в качестве первого шага достаточно будет просто снять фактический запрет, введенный постановлением № 1043.

Отказаться от искусственного лесовосстановления там, где оно не обеспечено последующим уходом

Искусственное лесовосстановление требует больших затрат сил и средств, но сколько-нибудь значимые результаты приносит только там, где высаживаемые леса обеспечены всем необходимым последующим уходом (от агротехнических и лесоводственных уходов до рубок ухода в молодняках - осветлений и прочисток). Без полной последовательности этих уходов искусственное лесовосстановление не приносит значимых результатов, практически все высаженное гибнет. Фактически площади рубок ухода в молодняках на протяжении многих десятилетий в разы отстают от площадей, на которых проводится лесовосстановление - в результате чего основная часть работ по лесовосстановлению в долгосрочной перспективе не приводит к сколько-нибудь значимым результатам.

Чтобы это изменить, необходимо немедленно сократить искусственное лесовосстановление до таких площадей, на которых его результаты (лесные культуры) можно будет обеспечить качественным уходом примерно до 20-летнего возраста - завершения периода рубок ухода в молодняках, а высвободившиеся силы и средства направить именно на этот уход. С учетом того, что каждый участок искусственного восстановленного леса обычно требует не меньше двух приемов рубок ухода в молодняках (как минимум - одного осветления и одной прочистки), площадь всех видов искусственного и комбинированного лесовосстановления в каждом регионе не должна превышать ½ от средней площади рубок ухода в молодняках в этом регионе за последние несколько (например, пять) лет. Затраты на проведение искусственного или комбинированного лесовосстановления сверх этой площади следует расценивать как неэффективные и нецелевые с точки зрения развития лесного хозяйства.

Исключить уголовное преследование за малозначительные или спорные лесонарушения

Лесное хозяйство, как и вообще любая отрасль растениеводства - дело в значительной мере творческое, требующее принятие множества нестандартных профессиональных решений. Для его развития нужен высокий уровень доверия к лесным специалистам и достаточная свобода принятия таких решений. Однако, сейчас лесное хозяйство зарегулировано настолько, что принятие почти любого решения, выходящего за рамки стандартных устоявшихся процедур, грозит специалисту серьезными наказаниями, вплоть до длительных сроков лишения свободы. В лесном хозяйстве стало страшно делать что-либо новое и необычное - а без этого никакое позитивное развитие просто невозможно. Кроме того, за малозначительные или даже вовсе надуманные нарушения часто наказывают и граждан - это точно не способствует их позитивному отношению к лесному хозяйству, и впустую, или даже во вред, расходует силы и ресурсы лесной охраны. Чтобы это изменить - необходимо немедленно исключить уголовное преследование как хозяйственников, так и любых граждан, за малозначительные или спорные нарушения лесных законов и правил, заведомо не представляющие большой общественной опасности (административные наказания и неустойки по типовым договорам также надо будет прореживать и сокращать, но это можно будет сделать чуть позднее).

В частности, необходимо значительно поднять размер незаконной или спорной рубки, за которую может наступить уголовная ответственность, причем установить его не в рублях, а в натуральных единицах - кубометрах. Разумным пределом мог бы быть объем заготовленной древесины более ста кубометров - это заведомо выведет из-под уголовного преследования, например, малосущественные нарушения, связанные с ошибочной рубкой не тех деревьев при разработке легальных лесосек, или с рубкой дров для нужд конкретного домовладения, или с рубкой аварийных деревьев, или с заготовкой неправильного валежника, и т.д. Кроме того, необходимо исключить уголовное преследование за рубку тех деревьев, которые должны быть убраны просто с точки зрения здравого смысла - например, инвазивных видов, или выросших в охранных зонах ЛЭП и других линейных объектов, и т.д. Это позволит сразу сократить количество уголовных дел, связанных с незаконными рубками, в два-три раза, и перенаправить силы лесной охраны и правоохранительных органов на борьбу с реальными и действительно опасными лесными преступлениями.

Приостановить дорогостоящие неудачные или сомнительные управленческие эксперименты

В настоящее время очень большая доля сил и средств лесного хозяйства тратится или теряется из-за неудачных или сомнительных управленческих экспериментов, которые могли казаться очень перспективными вначале, но так и не принесли существенных полезных результатов. К числу наиболее значительных таких экспериментов (по трудозатратам и стоимости, включая издержки лесопользователей и иных организаций лесного комплекса) можно отнести внедрение государственной инвентаризации лесов (ГИЛ), организацию контроля за оборотом древесины (сначала в рамках ЛесЕГАИС, сейчас - в рамках ФГИС ЛК), и монополизацию лесоустройства.

Систему ГИЛ создавать рано или поздно все равно придется - но, к сожалению, практически с нуля. По результатам первого цикла ГИЛ (2007-2020) пока так и не получилось сделать полезных для отрасли информационных продуктов, а второй цикл (с 2021) пока делается вообще без официально утвержденной методики. С учетом того, что ГИЛ уже почти двадцать лет делается без важных для развития лесного хозяйства результатов - ее можно без всяких опасений просто приостановить на несколько лет.

Сама идея ФГИС ЛК (единой открытой системы, содержащей имеющуюся информацию о лесах) вполне разумна, и в будущем такая система точно понадобится. Но из-за допущенных ошибок при ее создании и из-за фактического приоритета "бумажной" ("документированной") информации перед реальностью то, что пока получилось сделать, отнимает колоссальные силы, но не приносит значимой пользы. С учетом этого, нужно перевести ФГИС ЛК в режим тестовой эксплуатации как минимум на несколько лет (до устранения критических недостатков), введя в этот период мораторий на любые прямо или косвенно связанные с этой системой наказания для работников и организаций лесного комплекса.

Монополизация лесоустройства - это заведомо ошибочное решение, уже приведшее к крайне неблагоприятным результатам. Ожидалось, что после монополизации ежегодная площадь лесоустройства (в части таксации лесов) будет составлять не менее 30 млн га в год - этого минимально необходимый уровень, чтобы поддерживать хозяйственные данные о лесах в актуальном состоянии хотя бы по зоне наиболее интенсивного лесопользования. Фактически же, по предварительным данным, в 2025 году работы по таксации лесов получилось провести на 7,3 млн га, а в 2026 году - планируется провести на 8,6 млн. га. Значительные силы негосударственных лесоустроительных организаций были просто потеряны, отлучены от работы в отрасли.

Запустить механизм общественных работ в лесном хозяйстве для решения важных вспомогательных задач

Некоторые лесные проблемы, особенно важные для граждан, не относятся к лесному хозяйству прямо и непосредственно, но очень сильно влияют на то, как это хозяйство воспринимается населением. Например - проблема замусоривания лесов, незаконных свалок, становящаяся с течением времени все более острой, особенно в густонаселенных районах и окрестностях крупных городов. Для успеха лесных реформ важно, чтобы они в целом позитивно воспринимались населением, а для этого важно, чтобы в лесах заметно решалась проблема замусоривания.

Хорошим механизмом решения такой проблемы может стать организация оплачиваемых общественных работ (в понимании действующего федерального закона "О занятости населения в Российской Федерации" - трудовой деятельности, имеющей общественно полезную направленность и организуемой в качестве дополнительной социальной поддержки граждан, ищущих работу, на основании срочных трудовых договоров). Важно, чтобы на эту работу были выделены дополнительные средства, не из тех, которые штатно идут на лесное хозяйство, и чтобы работа была нацелена на очистку лесов от мусора там, где это в первую очередь нужно - в местах массового пребывания и отдыха людей. Хотя такая работа и не поможет непосредственно лесному хозяйству как отрасли экономики, она точно улучшит отношение людей к нему, сделает работу лесных специалистов более спокойной и приемлемой для большей части общества.

Принять временный лесной закон и начать процесс подготовки нового лесного кодекса

Чтобы лесное хозяйство получило шанс на развитие - необходимо разумное, компактное, интуитивно работающее лесное законодательство. Добросовестно работающий лесной специалист должен думать о том, как сделать лучше для людей и леса, а не о том, как бы не нарушить какой-нибудь неочевидный пунктик и не нарваться на штраф, увольнение или уголовное преследование. Сделать такое законодательство на основе Лесного кодекса РФ 2006 года и системы подзаконных актов к нему невозможно: они вообще не на это нацелены, слишком объемны, сложны и внутренне противоречивы. Новое эффективное лесное законодательство придется создавать практически с нуля - из старого можно будет позаимствовать лишь отдельные полезные положения и идеи.

Однако, создание нового Лесного кодекса - это довольно сложный и долгий процесс, требующий привлечения лучших специалистов и многоэтапного процесса обсуждения с профессиональным сообществом и гражданским обществом. Такой процесс в лучшем случае займет несколько лет - но работу лесного комплекса, жизнь зависящих от леса людей и поселений нельзя будет на это время поставить на паузу. Для работы в течение этого времени потребуется упрощенный кодекс-времянка, пусть несовершенный, но дающий основу для жизни и развития отрасли. Такое уже неоднократно бывало в российской лесной истории (например, Декрет о лесах 1918 года, по сути временный закон на пять лет → Лесной кодекс РСФСР 1923 года; Основы лесного законодательства РФ 1993 года, по сути временный закон на четыре года → Лесной кодекс РФ 1997 года).

Основных вариантов создания временного лесного закона два: написать его целиком заново (как это было в случаях с вышеупомянутыми Декретом о лесах и Основами лесного законодательства), или откатить действующий Лесной кодекс РФ до последней относительно рабочей версии - например, отменив все поправки, начиная с внесенных Федеральным закон № 415-ФЗ от 28 декабря 2013 года "О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" (этими поправками была введена ЕГАИС учета древесины и сделок с ней). Оба варианта, и особенно второй, потребуют значительной доли ручного управления отраслью, но избежать этого в период лесных реформ, скорее всего, не получится никак.