Восемьдесят лет назад завершилась одна из крупнейших в советской и российской истории аграрных кампаний - программа расширения посевов зерновых культур путем освоения залежных и целинных земель в районах Казахстана, Сибири, Урала, Поволжья и частично - Северного Кавказа, более известная просто как "освоение целины" (1954-1965 гг.). По масштабам финансирования, создания инфраструктуры, привлечения трудовых и технических ресурсов освоение целины точно вошло в число крупнейших централизованных проектов во всей аграрной истории человечества. Оценочно, за годы кампании на освоение целинных и залежных земель было потрачено не менее 1/5 от всего объема финансирования советского сельского хозяйства, переселено в целинные районы около миллиона человек. В силу исторических обстоятельств результаты освоения целины не могли быть критически проанализированы ни по горячим следам, ни хотя бы в течение следующих пары десятилетий после ее завершения, а потом стало просто не до того, да и сама целинная эпопея стала слишком давней историей.

Однако, история иногда повторяется. Действующее сейчас Постановление Правительства РФ от 14 мая 2021 года № 731 "О Государственной программе эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации" во многом повторяет цели и идеи освоения целины. Первая (из трех) цель утвержденной им программы предусматривает вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения площадью не менее 13234,8 тыс. га не позднее конца 2030 года. Нынешняя программа далеко не такая масштабная, как прошлая - объем ее финансирования из федерального бюджета в 2025 году составляет 40,7 млрд руб. (около 9% от годового бюджета федерального Минсельхоза), и не все идет именно на вовлечение земель. Но основная идея примерно та же: наращивать производство сельскохозяйственной продукции за счет освоения залежных земель (целинных, сколько-нибудь пригодных для этой цели, уже практически не осталось). В связи с этим полезно вспомнить опыт прошлого освоения целины и хорошо подумать - а стоит ли его повторять?

Справка: краткая история Целины

В ноябре-декабре 1953 года министры сельского хозяйства РСФСР (П.П.Лобанов) и СССР (И.А.Бенедиктов) направили первому секретарю ЦК КПСС Н.С.Хрущеву предложения по увеличению производства зерна в СССР за счет распашки новых земель - как целинных, т.е. никогда в обозримом прошлом в качестве пашни не использовавшихся, так и залежных, т.е. ранее использовавшихся, но заброшенных. Общая площадь таких земель, потенциально пригодных для распашки, на территории РСФСР оценивалась примерно в 74 миллиона гектаров, из которых в первые годы предлагалось осваивать примерно по 2,5 млн га в год (а в целом по СССР - примерно по 4 млн га в год).

В январе 1954 года уже Хрущев направил в Президиум ЦК КПСС свою собственную записку, поддержанную президентом ВАСХНИЛ Т.Д.Лысенко, о решении зерновой проблемы (зерна в СССР не хватало хронически, плюс 1953 год оказался неурожайным). 2 марта 1954 года было принято основанное на записке Хрущева постановление пленума ЦК КПСС "О дальнейшем увеличении производства зерна в стране и об освоении целинных и залежных земель". Им была поставлена задача: в Казахстане, Сибири, на Урале, в Поволжье и на Северном Кавказе расширить посевы зерновых культур в 1954-1955 годах за счет освоения залежных и целинных земель не менее чем на 13 млн. га. Сверх этого, постановление предписывало значительно расширить посевные площади и в других районах страны, особенно в нечерноземной полосе, за счет распашки неиспользуемых земель, малопродуктивных лугов и пастбищ, расчистки кустарников, лесных зарослей, и осушения болот. Постановлением предусматривалось множество разнообразных мер по поддержке этой деятельности - например, 15-процентная надбавка к зарплате целинников, премии за фактически сдаваемое государству зерно, усиленное снабжение товарами народного потребления, увеличение производства удобрений, сельхозтехники и т.д. Основной поток новой сельхозтехники, производившейся в стране, был перенаправлен именно в целинные районы и в совхозы, создававшиеся для освоения целинных и залежных земель. С начала 1954 года одним из партийных руководителей, отвечавших за целину, стал Л.И.Брежнев, в октябре того же года сменивший Хрущева на посту первого секретаря ЦК (фактического главы государства).

План по освоению целинных и залежных земель был перевыполнен, правда, в первую очередь за счет Казахстана: в общей сложности было распахано около 42 млн га. Достоверной статистики по целинным урожаям нет, но оценочно, в лучшие годы они могли составлять до половины от всего производимого в стране зерна. Однако, чрезмерная распашка привела к иссушению земель, резкому росту водной и ветровой эрозии, пыльным и песчаным бурям, и отчетливой нестабильности урожаев. После хорошего урожая 1962 года (83,1 млн т собранного зерна в целом по СССР) в 1963 удалось собрать только 62,8; после удачного 1964 (83,2) - 66,3 в 1965. Низкий урожай зерна в 1963 году (причем в условиях засухи, затронувшей все отрасли сельского хозяйства) в сочетании с вводившимися с конца 50-х годов запретами и ограничениями по развитию крестьянских и личных подсобных хозяйств привели к зерновому кризису и нехватке хлеба. Ситуацию усугубило то, что собранное в урожайные годы зерно не получалось полностью сохранить - необходимая инфраструктура строилась с большим отставанием. В результате было принято решение о закупке недостающего зерна за рубежом (сначала главным образом в Канаде и Австралии, потом еще и в США и других странах) - уже в 1963 году его было импортировано около 12 млн т. В дальнейшем СССР был вынужден импортировать зерно ежегодно до самого конца своего существования. Рекордный объем импорта был достигнут в 1985 году - около 47 млн т, из которых, оценочно, не менее 20 млн т были ввезены и использованы в РСФСР. Второй важной мерой по спасению населения от грозившего ему голода стало постановление Совмина СССР от 8 апреля 1953 года № 979 "Об огородничестве рабочих и служащих", значительно расширившее предоставление жителям городов и поселков участков земли для овощеводства.

Зерновой кризис 1963 года привел к быстрому сворачиванию целинной программы, сокращению площадей новой распашки. Этому же способствовало смещение Хрущева (1964) и Лысенко (1965) с руководящих постов. Формальным окончанием целинной кампании можно считать постановление Пленума ЦК КПСС от 26 марта 1965 года "О неотложных мерах по дальнейшему развитию сельского хозяйства СССР". В нем хотя и не было прямой и конкретной критики именно целинной кампании, но говорилось о замедлении и отставании сельского хозяйства, об отсутствии необходимых мер для подъема культуры земледелия, повышения плодородия почв, правильного использования земель и т.д. (по тогдашним меркам это был разгромный уровень критики). Фактически уже в 1965 году целинная программа перестала существовать.

Однако, никакой критический анализ освоения целины и его последствий по горячим следам не был возможен. С октября 1964 по ноябрь 1982 гг. пост генерального секретаря ЦК КПСС (фактического руководителя государства) занимал Л.И.Брежнев - один из главных целинников. Освоение целины было свернуто, но героизировано, относиться к нему полагалось исключительно как к подвигу, сколько-нибудь серьезная критика не дозволялась - а потом стало просто не до того, целинная программа стала слишком давней историей.

К каким последствиям привела прошлая попытка массового освоения целинных и залежных земель (1954-1965 гг.)?

Формально цели освоения были достигнуты, планы выполнены. За одиннадцать лет было освоено (распахано) около 42 миллионов гектаров целинных и залежных земель в целом по СССР, в том числе в РСФСР - больше 16 миллионов гектаров. В урожайные годы целинные земли обеспечивали, по разным оценкам, до 40-50% всего урожая зерновых в стране, на них приходилась основная часть прироста валового сбора зерна. Если принимать во внимание только эти показатели (увеличение площади пашни и увеличение урожаев зерна в первые годы после освоения новых земель), то советский опыт освоения целины оказался в целом вполне успешным.

Однако, окончательные итоги оказались совсем не радостными.

Во-первых, чрезмерное увлечение освоением новых земель в значительной степени переориентировало советское сельское хозяйство с интенсивного пути развития (повышения культуры земледелия, внедрения новых технологий, агрохимикатов, сортов и т.д.) на экстенсивный (расширение посевных площадей). Во многом именно поэтому СССР в целом прозевал так называемую "зеленую революцию" - резкий подъем сельскохозяйственного производства в мире на основе научно-технических достижений 40-х - 70-х годов ХХ века, и не смог преодолеть отставание до самого конца своего существования.

Во-вторых, нестабильность целинных урожаев и огромные потери при засухах привели в конце концов к зерновому кризису 1963 года и вынужденным ежегодным закупкам зерна за рубежом. В первую очередь именно последствия освоения целины сделали СССР критически зависимым от зернового импорта из Канады, США, Австралии и других стран, выбравших интенсивный (естественный для современного мира) путь развития сельского хозяйства. Это не было фатальной проблемой в период высоких нефтегазовых доходов бюджета, но после обрушения нефтяных цен во второй половине 80-х годов стало одной из главных причин жесткого и долгого социально-экономического кризиса.

В-третьих, перенаправление значительных ресурсов (денег, техники, людей) на освоение новых целинных районов существенно ускорило запустение и забрасывание значительной части староосвоенных сельскохозяйственных земель и поселений, особенно в Нечерноземье, но не только в нем. Конечно, освоение целины не было главной причиной запустения нецелинных районов - но внесло в это запустение очень важный и заметный вклад. Переселение миллиона человек за двенадцать лет могло примерно в полтора-два раза ускорить этот процесс.

В-четвертых, ускоренное освоение новых земель, особенно целинных, привело к тяжким экологическим последствиям - потере множества уникальных природных экосистем, в первую очередь степных и лесостепных, резкому увеличению эрозии и деградации почвенного покрова, росту загрязненности рек и озер целинной зоны, прогрессирующему иссушению и опустыниванию и т.д. Важно отметить, что остановить многие из этих процессов, особенно иссушение и опустынивание, во много раз труднее, чем запустить - поэтому остановить их много где не получается до сих пор.

К каким последствиям может привести нынешняя попытка массового освоения залежных земель (2021-2030 гг.)?

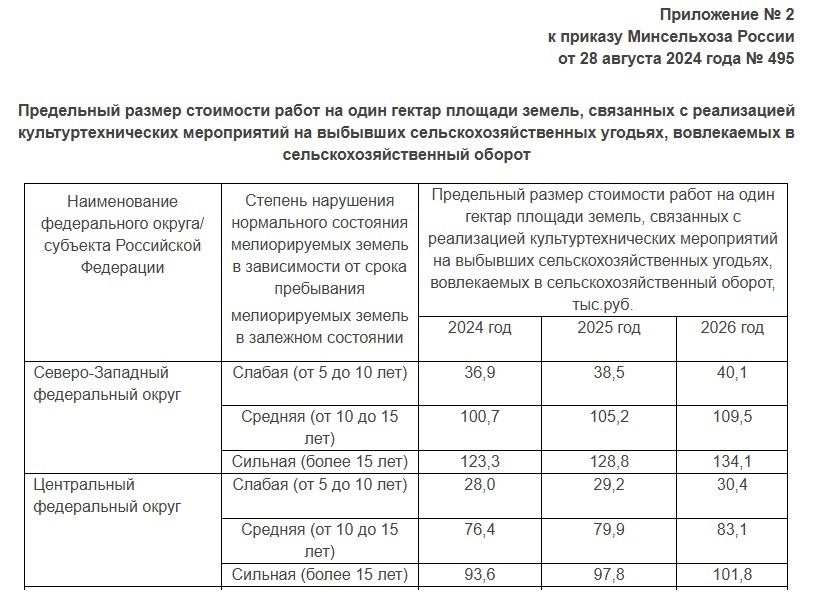

Формальная цель выглядит выполнимой, если вынести за скобки здравый смысл. Если в бюджете будет достаточно денег, чтобы платить правообладателям земельных участков за раскорчевку и распашку заросших земель - то почему бы их не распахать? При выплатах в 100-130 тыс. руб./га борьба с самовольно выросшим лесом и превращение его в пашню становится едва ли не самым выгодным видом деятельности в сфере сельского хозяйства. Вот только пока возвращение в оборот одних земель примерно компенсируется забрасыванием других, причем скорость забрасывания, скорее всего, будет расти из-за убывания сельского населения, роста цен на топливо, продолжающегося запустения сельских поселений и тому подобных вполне очевидных причин. Так что даже если планируемые 13,2 млн га заброшенных земель будут возвращены в оборот - скорее всего, вновь заброшено будет столько же или больше.

Урожаи зерна и других продуктов растениеводства от возвращения заброшенных земель в сельскохозяйственный оборот, скорее всего, не увеличатся, а сократятся. Успехи российского растениеводства (а они действительно есть - за последние три-четыре десятилетия Россия превратилась из крупнейшего импортера продовольствия в одного из крупнейших экспортеров, и сейчас ежегодно продает примерно столько зерна, сколько СССР в 80-е годы покупал) в первую очередь связаны именно с возвращением на нормальный, интенсивный, путь развития сельского хозяйства. Возврат к экстенсивному развитию означает, что имеющиеся ресурсы, включая средства государственной поддержки сельского хозяйства, будут рассредоточены по большей площади менее плодородных земель. Это неизбежно приведет к падению эффективности растениеводства, меньшей отдаче от вкладываемых сил и средств, и в конечном итоге - к падению урожаев. Иными словами, излишнее расширение площади сельхозугодий - это не плюс для продовольственной безопасности, а минус (что нагляднее всего подтвердилось как раз прошлым опытом освоения целины).

Самый большой риск, конечно, связан с ростом иссушения, опустынивания и соответствующего снижения урожайности в засушливые годы. Этот риск не коснется орошаемых земель - но у нас таковых очень мало. По свежим данным Минсельхоза, "сегодня в России площадь потенциально орошаемых земель составляет 4,7 млн га, из которых фактически в прошлом году использовалось порядка 1,2 млн га" (это составляет, соответственно, 2,4% и 0,6% от общей площади сельскохозяйственных угодий в стране). Все остальные сельскохозяйственные земли и угодья критически зависят от атмосферной влаги и осадков. В наших основных сельскохозяйственных районах выпадающие в течение вегетационного сезона осадки на 60-70 процентов и более состоят не из первичной влаги, принесенной потоками воздуха с океанов и морей, а из влаги, испаренной растительностью. Более того - крупные лесные массивы и лесистые территории служат важнейшим компонентом так называемого "биотического насоса" - механизма, способствующего интенсивному перемещению атмосферной влаги из приморских районов во внутриконтинентальные области. То есть как раз туда, где расположено абсолютное большинство наших наиболее продуктивных сельскохозяйственных угодий. Сокращение лесистости (или недопущение ее роста за счет запрета лесоводства на неиспользуемых сельхозземлях) снижает эффективность обоих этих механизмов - как просто возвращения влаги в атмосферный круговорот и ее повторного выпадения в виде осадков, так и биотического насоса, способствующего дальнему перемещению атмосферной влаги. Все это неизбежно и очень сильно будет способствовать дальнейшему иссушению и опустыниванию в сельскохозяйственных районах лесостепной и степной зон, и как следствие - к снижению урожайности в целом и росту риска катастрофических неурожаев в засушливые годы. Вряд ли это создаст риск голода, как в пятидесятые годы прошлого века - но на ценах и доступности качественной еды для широких слоев населения отразится точно.

Можно ли этого избежать? Конечно, можно - если не полностью, то хотя бы частично. Надо просто вернуться к классическим идеям профессора В.В.Докучаева и его последователей по поводу борьбы с прогрессирующим иссушением сельскохозяйственных земель в степных и лесостепных районах южной России. В части разведения и использования лесов это означает несколько направлений действий:

● развивать и поддерживать систему полезащитных лесополос на водораздельных пространствах для защиты сельхозугодий от иссушающего воздействия ветров летом и от сметания снега в понижения зимой;

● занять все малопродуктивные и неиспользуемые сельхозземли лесом, как раз для повышения испаряющей способности растительности и снижения общей засушливости;

● развивать систему противоэрозионных лесных насаждений вдоль речных долин и по овражно-балочной сети, чтобы предотвратить разрастание оврагов и увеличение их дренирующего влияния на окружающие сельхозземли.

Конечно, хорошо бы иметь крупномасштабную и поддерживаемую государством программу защитного лесоразведения в засушливых сельскохозяйственных районах страны. Но для начала - надо хотя бы просто снять запрет на лесоводство на сельхозземлях, и убрать бюрократические препятствия для создания полезащитных лесных полос.

Предыдущие статьи о сельском лесоводстве:

О ситуации с лесами на сельхозземлях в России

Сельское лесоводство: история вопроса

Бюрократические препятствия для создания лесополос на сельхозземлях

Почему постановление 1509 не дает развиваться сельскому лесоводству

Сельское лесоводство: обновления

Лес и борьба с иссушением земель

Почему развитие сельского лесоводства важно для продовольственной безопасности

Почему без развития сельского лесоводства невозможно победить борщевик

В каких регионах выдают разрешения на использование лесов на сельхозземлях